2018年漁期 シラスウナギ採捕量の減少について

その4 ニホンウナギの保全と持続的利用を進めるための法的根拠

海部健三

中央大学法学部

国際自然保護連合(IUCN) 種の保存委員会ウナギ属魚類専門家グループ

要約

- 複数の国に分布する国際資源であるニホンウナギを保全するには、関係各国が国内法を整備するための根拠となる条約が必要

- 第67条「降河性の種」を含む国連海洋法条約は、ニホンウナギの保全と持続的利用の推進に資する可能性が高い

- ニホンウナギの漁獲量の管理、および成育場環境回復に関する対策は、国連海洋法条約を遵守しているとは考えにくい

保全の先進国EUと東アジアの違い

ウナギの保全に向けた取り組みが最も進んでいるのは、ヨーロッパウナギが生息しているEUです。ヨーロッパウナギは1970年代より激減し、IUCNによって絶滅の危険性が最も高いとされる「Critically Endangered(絶滅危惧IA類)」に区分され、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 略称「CITES」、通称「ワシントン条約」)によって、国際取引を行うには輸出国による許可が義務付けられています。輸出許可には、当該取引が個体群の維持に悪影響を及ぼさないことを科学的に証明する必要があります(Non-detriment findings, 無害証明)。EUは、ワシントン条約よりも厳しい判断を下し、無害証明の有無に関わらず、ヨーロッパウナギの域内取引を全面的に禁止しています。

ヨーロッパウナギの保全を目的として、EUは2007年にCOUNCIL REGULATION (EC) No 1100/2007「establishing measures for the recovery of the stock of European eel」を定めました。英国環境庁(Environment Agency)は、この法律を根拠として「The Eels (England and Wales) Regulations 2009」を定め、2010年より施行しています。この規則では、例えばイングランドとウェールズに存在する、24時間で20㎥以上取水するあらゆる取水施設を対象として、ウナギの迷入を防ぐ「ウナギ・スクリーン」を、施設管理者の全額負担で設置することを義務付けています。この規則に従い、テムズ川流域の上下水道を供給管理するテムズ・ウォーター社のウォルター取水口には、産卵のために河川を下る銀ウナギの迷入を防ぐため、ハイドロロックス社の「ウナギ・スクリーン」が設置されています。ウォルター取水口の改築にかかった総費用、約7,000万円は、全額テムズ・ウォーター社が負担しており、最終的には水道料金に添加されます(詳しくは過去の記事をご覧ください)。

EU各国は、EUの法律を根拠として国内法を定め、ウナギの保全と持続的利用へ向けた取り組みを進めています。一方、ニホンウナギが生息する東アジアにおいては、日本、中国、韓国、台湾による「ニホンウナギその他の関連するうなぎ類の保存及び管理に関する共同声明 」によって、ウナギ養殖に用いるシラスウナギ(ウナギの稚魚)の利用量を制限する努力目標が掲げられています。しかしながら現在のところ、ウナギの保全を目的とした、国をまたぐ条約など、強制力のある法規則は存在しません。複数の国に分布する国際資源であるニホンウナギを保全するにあたり、関係各国が国内法を整備するための根拠となる条約が存在しないことが、本種の保全と持続的利用に関する取り組みを阻害している可能性が想定されます。

国連海洋法条約とは

海洋法は、第二次世界大戦後に「海洋法に関する国際連合条約」(United Nations Convention on the Law of the Sea, 略称「UNCLOS」または「国連海洋法条約」)として1982年に採択されました。日本は1983年2月に署名、1996年に批准し、同年7月20日(国民の祝日「海の日」)に発効しています。2017年3月までに、168の国などが批准しました。

「序」には『(前略)海洋資源の衡平かつ効果的な利用、海洋生物資源の保存並びに海洋環境の研究、保護及び保全を促進するような海洋の法的秩序を確立することが望ましいことを認識し、(後略)』と記載されており、海洋水産資源の保全と持続的利用が条約の目的に含まれています。また、第67条には、「降河性の種」として、ニホンウナギを含む降河回遊生態を有する生物の保全と持続的利用について定めています。このため、ニホンウナギの保全を目的とした国内法を整備するための根拠として、この条約を位置づけられる可能性があります。

ウナギ属魚類を含む回遊性の生物に関する国際条約としては、国連海洋法条約の他に「移動性野生動物の保全に関する条約」(Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, 略称「CMS」)が存在し、回遊魚、渡り鳥、ウミガメや大規模な移動を行う哺乳類など、移動性の動物の保全の根拠を提供しています。「移動性野生動物の保全に関する条約」には120以上の国などが批准していますが、現在のところ、日本は批准していません。

第67条 降河性の種

第67条は国連海洋法条約第5部「排他的経済水域」に含まれ、以下のように記載されています。

- 降河性の種がその生活史の大部分を過ごす水域の所在する沿岸国は、当該降河性の種の管理について責任を有し、及び回遊する魚が出入りすることができるようにする。

- 降河性の種の漁獲は、排他的経済水域の外側の限界より陸地側の水域においてのみ行われる。その漁獲は、排他的経済水域において行われる場合には、この条の規定及び排他的経済水域における漁獲に関するこの条約のその他の規定に定めるところによる。

- 降河性の魚が稚魚又は成魚として他の国の排他的経済水域を通過して回遊する場合には、当該魚の管理(漁獲を含む。)は、1の沿岸国と当該他の国との間の合意によって行われる。この合意は、種の合理的な管理が確保され及び1の沿岸国が当該種の維持について有する責任が考慮されるようなものとする。

排他的経済水域(Exclusive Economic Zone, EEZ)については、『排他的経済水域とは、領海に接続する水域』(第55条)であり、『領海の幅を測定するための基線から200海里を超えて拡張してはならない』(第57条)と定められています(1海里は1,852m)。第67条は第5部「排他的経済水域」に含まれることから、条文が適用される範囲は、EEZ、つまり領海の外側からEEZの外側の限界までの範囲とも読み取れます。

「降河性の種」とは、ウナギ属魚類のように、成育場である河川などの淡水域から、産卵のために海洋へ移動する必要のある動物種を指し示します(Tilman & Levin 2001)。このため、実際に降河性の種の管理が必要とされている水域、すなわち定着して成育期を過ごす水域は、領土と領海に限られており、領海の外側にあるEEZは回遊経路でしかありません。このため、第67条がEEZのみに適用されると解釈すると、この条文の存在意義は大きく損なわれ、『海洋資源の衡平かつ効果的な利用、海洋生物資源の保存並びに海洋環境の研究、保護及び保全を促進するような海洋の法的秩序を確立することが望ましいことを認識し、』と記された序文の趣旨にも反します。国連海洋法条約の趣旨を尊重し、第67条はEEZのみならず、領土及び領海にも適用されると解釈するべきでしょう。同様に、降河性の種に関しては、EEZ内の生物資源の保全と利用について定めた第61条及び第62条についても、領土及び領海にも適用されると考えるべきです。そのように考えなければ、領土と領海における人為的な環境改変や過剰な資源の利用によって、『回遊する魚が出入りすることができるようにする』という目標を達成することが困難になる可能性があるためです。

降河性の種の管理責任

ニホンウナギの産卵場はマリアナ諸島西方海域であり、生活史の大部分を過ごす成育場は東アジアにあります。このため日本、中国、韓国、北朝鮮、台湾の五ヶ国・地域のうち、国連海洋法条約に批准しているは日本、中国、韓国の三カ国は、ニホンウナギについて、第67条第1項の定めるところの『降河性の種がその生活史の大部分を過ごす水域の所在する沿岸国』に相当し、『当該降河性の種の管理について責任を有』することになります。

2016年に開催された移動性野生動物の保全に関する条約(CMS)のヨーロッパウナギに関するワークショップで作成された文書では、ヨーロッパウナギの管理責任を有するのは、当該種がその生活史の大部分を過ごす水域の所在するヨーロッパ諸国及び北アフリカ諸国であるとした上で、『当該降河性の種の管理について責任を有し、及び回遊する魚が出入りすることができるようにする』という、国連海洋法条約第67条第1項の文言について、『これらの国々はウナギの生息域に影響を与える脅威を軽減させ、漁獲を制限しなければならないと言い換えられる』としています(Spijkers & Elferink 2016)。ニホンウナギについても同様に考えると、日本、中国、韓国の三ヶ国は、ニホンウナギの管理について責任を有し、その生息域に影響を与える脅威を軽減させ、漁獲を制限しなければならない、と解釈できます。

漁業管理と環境保全の責任

第67条の「降河性の種」の他に、国連海洋法条約では、EEZ内の生物資源の保全と利用に関して、第61条「生物資源の保存」、第62条「生物資源の利用」が存在します。第61条第2項には、『沿岸国は、自国が入手することのできる最良の科学的証拠を考慮して、排他的経済水域における生物資源の維持が過度の開発によって脅かされないことを適当な保全措置及び管理措置を通じて確保する』と定められています。これらの条文より、日本、中国、韓国はニホンウナギについて、最良の科学的証拠を考慮した漁業管理と環境保全の措置を進める責任を有している、と解釈することが可能です。

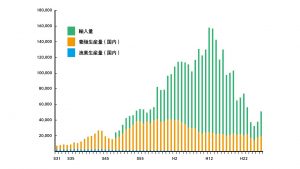

漁業については、第62条第1項に『沿岸国は、前条の規定の適用を妨げることなく、排他的経済水域における生物資源の最適利用の目的を促進する』とあります。つまり、日本、中国、韓国はEEZの内側に存在するニホンウナギを漁獲する権限を有するが、第61条第2項に基づいて『排他的経済水域における生物資源の維持が過度の開発によって脅かされない』ように、『入手することのできる最良の科学的証拠を考慮して』、『適当な保全措置及び管理措置』を講じなければなりません。現在日本、中国、韓国、台湾の四カ国・地域の「共同声明」によって定められている、養殖に用いるシラスウナギの上限量(78.8トン)は、共同声明が発効した2015年以降の実際の漁獲量(2015年:38.1トン、2016年37.7トン)の2倍程度もあり、漁獲量を制限する効果を発揮していません(詳しくは過去の記事)。78.8トンという、漁獲可能量を大幅に超えた上限量を決定する過程には、科学的な知見が用いられていません。ニホンウナギの漁獲量の管理は、国連海洋法条約第61条第2項を遵守しているとは考えられない状況にあります。

漁獲量の制限だけでなく、生息環境の改善にも同様のことが言えます。2014年に台湾と香港の研究者らによって発表された論文(Chen et al. 2014)によると、日本、中国、台湾、韓国の16河川において、1970年から2010年の間に有効な成育場の76.8% が失われたとされています。2014年、2015年に、中央大学らが環境省の受託事業として行なった調査では、調査対象河川のニホンウナギの分布を決定づける最大の要因は、堰やダムなどの河川横断工作物であると結論づけています(環境省 2015 & 2016)。この調査結果は、専門家による検討会を経て、「ニホンウナギの生息地保全の考え方」(環境省 2017)として公表されました。しかし、ニホンウナギの成育場の環境を劣化させている主要な要因が、河川横断工作物であることが明らかにされているにもかかわらず、行政によって推進されているのは、河川横断工作物への対応ではなく、科学的な根拠に乏しい「石倉カゴ」の設置です(詳しくは過去の記事)。この状況も、国連海洋法条約第61条第2項の趣旨に反している可能性が高いと考えられます。

ニホンウナギの保全と持続的利用を目指して

現在のところ、ニホンウナギの保全と持続的利用に向けた取り組みは、適切に進められているとは言い難い状況です。この状況を打開するためには、関係各国の協力と、対策を進めるための国内法の整備が不可欠です。国連海洋法条約、特に第67条及び第61条、第62条は、その根拠を与えるものではないでしょうか。さらに、条約の第118条「生物資源の保存及び管理における国の間の協力」には、国際協力について次のように記されています。『いずれの国も、公海における生物資源の保存及び管理について相互に協力する。二以上の国の国民が同種の生物資源を開発し又は同一の水域において異なる種類の生物資源を開発する場合には、これらの国は、これらの生物資源の保存のために必要とされる措置をとるために交渉を行う。このため、これらの国は、適当な場合には、小地域的又は地域的な漁業機関の設置のために協力する。』

国連海洋法条約の条文とその精神は、ニホンウナギの保全と持続的利用の推進に資する可能性が高いと考えられます。この記事は保全生態学の立場から、条文の文言についてのみ考察を進めてきました。今後、法学及び政治学的な知見を加え、条約の起草過程からの議論を精査することによって、より包括的な解釈を進めることが必要とされます。

引用文献

Chen J-Z, Huang SL, Han YU (2014) Impact of long-term habitat loss on the Japanese eel Anguilla japonica. Estuarine, Coastal and Shelf Science 151, 361-369.

環境省(2015)「平成26年度ニホンウナギ保全方策検討委託業務報告書」

環境省(2016)「平成27年度ニホンウナギ保全方策検討委託業務報告書」

Spijkers O, Elferink AO (2016) Potential for a new agreement on the European eel. UNEP/CMS/Eels WS1/Doc.3

Tilman, D., & Levin, S. A. (2001). Encyclopedia of biodiversity. Encyclopedia of Biodiversity.

今後の予定

次回は「2018年漁期 シラスウナギ採捕量の減少について その5:より効果的なウナギの放流とは」を2月26日の月曜日に公開する予定です。これまでTBDとしてきた第7回以降は、それぞれ「行政と政治の責任」、「ウナギに関わる業者と消費者の責任」、「まとめ 研究者の責任」の内容について記載することとしました。なお、ニホンウナギの基礎知識については、「ウナギレポート」をご覧ください。

「2018年漁期 シラスウナギ採捕量の減少について」連載予定(タイトルは仮のものです)

序:「歴史的不漁」をどのように捉えるべきか(公開済み)

1:ニホンウナギ個体群の「減少」 〜基本とすべきは予防原則、重要な視点はアリー効果〜(公開済み)

2:喫緊の課題は適切な消費量上限の設定(公開済み)

3:生息環境の回復 〜「石倉カゴ」はウナギを救うのか?〜(公開済み)

4:ニホンウナギの保全と持続的利用を進めるための法的根拠(公開済み)

5:より効果的なウナギの放流とは(2月26日)

6:新しいシラスウナギ流通(3月5日)

7:行政と政治の責任(3月12日)

8:ウナギに関わる業者と消費者の責任(3月19日)

9:まとめ 研究者の責任(3月26日)