シラスウナギ密輸「香港ルート」問題、解決へ向かう

中央大学 海部健三

国際自然保護連合(IUCN) 種の保存委員会ウナギ属魚類専門家グループ

要約

- 日本と台湾はウナギの稚魚(シラスウナギ)の輸出を規制している。

- 台湾などから輸出規制をかいくぐったシラスウナギが香港へ密輸され、その後香港から日本へ合法的に輸入されている。

- 日本と台湾相互の輸出規制の緩和を目指し、日本が先行してシラスウナギの輸出規制を緩和する予定。

- 日本と台湾の輸出規制が緩和されることによって、不必要な違法行為が減少し、シラスウナギの国際取引が適切に記録される可能性が高まる。

日本におけるシラスウナギ輸出規制緩和

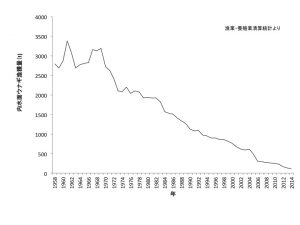

2021年1月13日未明、日本がウナギの稚魚の国際取引規制を緩和するというニュースがNHKより報じられました。食用とされるウナギのほとんどは養殖されたものですが、ウナギの養殖では、海で生まれた天然の稚魚(シラスウナギ)を捕らえて養殖場で育てます(注1)。日本で主に食用とされているニホンウナギ(Anguilla japonica)は個体数が減少を続けており、IUCN(国際自然保護連合)により絶滅危惧種に区分されています(Pike et al. 2020)。

そのような状況の中で、日本はシラスウナギの輸出規制を緩和しました。規制緩和は消費量を増大させ、ニホンウナギの減少に拍車をかける愚行なのでしょうか。

- 注1:この文章では、養殖に用いる小型のウナギを「シラスウナギ」と総称しています。

国内ウナギ養殖の実情

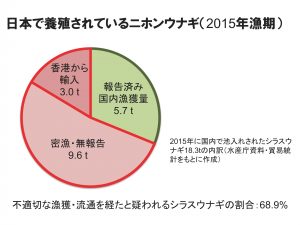

日本国内の養殖場で養殖されるシラスウナギは、国内で漁獲されたものと、輸入されたものに分けることができます(注2)。シラスウナギの輸入量と輸出国は、財務省の貿易統計で調べることが可能です。

例えば2019年の日本経済新聞の報道では、調査を行った期間に日本の養殖場が購入したシラスウナギのうち、8割が香港から輸入されていたことが明らかにされています(注3)。記事の中で『関係者は、台湾などから不法に持ち出されたものが「香港産」として日本に入っていると指摘する』と説明されているように、これらのシラスウナギは台湾などから香港へ密輸され、その後香港から日本へ合法的に輸入されたものであると考えられています。NHKのクローズアップ現代+「”白いダイヤ”ウナギ密輸ルートを追え!」では、この「香港ルート」と呼ばれるシラスウナギの取引を詳しく報じています。

密輸が関係していることが強く疑われるシラスウナギを輸入し、養殖場で育てたウナギが市場に幅広く出回っているのが、日本の現状です。なお、これら「グレー」なウナギが蒲焼商、スーパー、生協などで販売される時、違法行為が関わっていないウナギと特別して販売されることはほとんどありません(注4)。

- 注2:行政用語としては、シラスウナギは「漁獲」ではなく「採捕」するものですが、この文章ではより一般的な「漁獲」という単語を使います。このためシラスウナギを漁獲する方々は「採捕者」ではなく「漁業者」となります。

- 注3:このシーズンは日本におけるシラスウナギの漁獲量が特に少なかったため、国内の養殖池に入ったシラスウナギのうち、輸入されたシラスウナギが占める割合は例年に比べて高くなっています。

- 注4:販売者によっては「日本シラスウナギ取扱者協議会」が発行する証明書を取得している、といった、あたかも適法であることが確認されているかのようなメッセージを発している場合がありますが、現在のところ「日本シラスウナギ取扱者協議会」が区別しているのはシラスウナギが国内で漁獲されたものか、または輸入されたものか、というレベルであり、違法行為が関わっていないことを担保するものではありません。

規制緩和は絶滅への道を急ぐことなのか

シラスウナギの輸出規制緩和は、何を目指して行われようとしているのでしょうか。上記NHKの報道で水産庁が回答しているように、「実態にそぐわない規制をなくすことで、取り引きの透明化をはか」るのがその目的です。現在、日本と台湾はシラスウナギの輸出を規制しており、この規制をかいくぐって台湾から日本へ、日本から台湾へシラスウナギを輸出しようとするときに、「香港ルート」が利用されます。

日本と台湾がシラスウナギの輸出を規制している理由は、表向きには資源保護かも知れませんが、実際のところは自国に来遊したシラスウナギを囲い込むことにあります。はじめに日本が輸出を規制し、それに対して台湾も規制によって報復したと解釈されています(注5)。輸出が規制されているとはいいながら、実際には香港を経由した密輸ルートが確立され、シーズンによっては、日本の養殖場が購入するシラスウナギの8割程度が「香港ルート」から入手されています。日本と台湾のシラスウナギの輸出規制はもともと資源保護を目的としておらず、実際には「香港ルート」を通じた取引によって形骸化しているのです。輸出規制がある現在の状態でも、日本の養殖場が需要を満たしていることから、この規制が存在する場合としない場合で、日本のシラスウナギ輸入量が大きく変化することはないと考えられます。

それでは日本と台湾のシラスウナギ輸出規制は、存在してもしなくても同じなのかというと、そうではありません。この規制が存在することによって生じる、明確な悪影響があります。まず、これらの規制が存在することによって、密輸などの不法行為が増加します。また、不法な取引は公的機関に報告されることがないので、シラスウナギの国際取引の状況把握が難しくなります。ニホンウナギの不法取引は、野生動物の国際取引を管理するワシントン条約の報告書でも指摘されており、ニホンウナギの保全と持続的利用を妨げる障害のひとつと認識されてきました。

日本と台湾の関係者はこれまでも、輸出規制の撤廃について協議を重ねてきましたが、互いの立場の相違や規制に至った経緯から、話し合いは難航したと聞いています。今回の日本の輸出規制緩和には、先に輸出規制を行った日本が先行して緩和を進めることで、台湾の譲歩を引き出そうという狙いがあります。両者の合意に基づき規制が緩和されることによって、不必要な違法行為が減少し、シラスウナギの国際取引が適切に記録される可能性が高まります。

- 注5:詳しくは過去の記事をご覧ください。また、アジアにおけるウナギの流通については、TRAFFICレポートに詳しく記載されています。

規制緩和後のルールは適切か

日本と台湾のシラスウナギ輸出規制緩和に向けた動きは、ニホンウナギの保全と持続的利用という観点から見た時、歓迎できるものです。しかしながら、規制緩和後のルールは適切に定められているでしょうか。

日本では、輸出規制緩和後には「うなぎの稚魚輸出事前確認証」により、輸出するシラスウナギの管理を行う方針です(注6)。この規則では、シラスウナギを輸出する者は種名と量、輸出者と輸入者の情報を提示して輸出承認を受ける必要があります。現在の貿易統計では輸出入されるウナギの種名までは分類されていませんので、規制緩和の結果、より詳細な情報を収集することができるようになります。また、「うなぎの稚魚輸出事前確認証交付要領(案)」では、輸出されるシラスウナギが「漁業関係法令をはじめ、その他国内規制等に則ったものであること」、「産地及び流通経路が明確であること」などの条件を満たさなければ原則として輸出は承認されないと定められており、輸出されるシラスウナギが適切に漁獲、流通したものであることが担保できる内容となっています。

ただし、これらの規則にはいくつかの問題も認められます。まずひとつは、確認証交付の条件の一つである、シラスウナギの「産地及び流通経路が明確であること」について、別紙様式1として提示されている申請書に、輸出するシラスウナギの産地と流通経路を記載する項目が存在しないことです。現在の交付要領案では、交付の条件を満たしていることを確認するために必要な情報を得ることができません。このことは、確認証の交付条件が軽く扱われている可能性を示唆しています。

もうひとつの問題は、国内の養殖場に入れられたことのあるシラスウナギの場合について、確認証の交付条件から、シラスウナギの「産地及び流通経路が明確であること」の項目が除外されることです(注7)。養殖場からは産地も流通経路もわからない、つまり法に則って適切に漁獲され、流通したことが担保されないシラスウナギを輸出できることになっています(注8)。条件の除外は、「養殖場に入ったのちにシラスウナギの由来を区別することは不可能である」という考え方に基づいていると考えられますが、「わからないから証明しないで良い」という考え方が許されるとすれば、なぜ養殖以前のシラスウナギには「産地及び流通経路が明確であること」が交付条件に加えられているのでしょうか。例えばこの要領に従うと、ウナギ養殖業者によるシラスウナギの輸出は容易になりますが、シラスウナギの中間流通業者(いわゆる「シラス問屋」)による輸出は困難になるでしょう。業種による不公平が生じないよう、産地と流通経路が明確なシラスウナギのみに対して、輸出を承認する規則にするべきです。

違法行為が減少し、国際取引の状況把握が進むことが期待されるため、シラスウナギ輸出規制緩和の動きは、ニホンウナギの保全と持続的利用にとって総合的にはプラスになると考えます。ただし上記のように、運用面については今後も吟味が必要と思われます。新しく始まるルールなので、運用開始後も広く意見を取り入れ、改善を続けていくことが望まれます。また、今回は日本側の動きですが、台湾がどのように対応するのか、同じく規制を緩和する場合どのようなルールを設定するのか、注目されます。

- 注6:うなぎの稚魚輸出事前確認証に関する規則案についてはこちらのリンクから

- 注7:「うなぎの稚魚輸出事前確認証交付要領(案)」では、一度養殖場に入ったウナギはシラスウナギではなく「くろこ」と記載されています。

- 注8:養殖場に入ったことのあるシラスウナギの場合でも、確認証の交付には「漁業関係法令をはじめ、その他国内規制等に則ったものであること」という条件を満たす必要があります。しかしこの条件は、産地および流通経路については、それらが「明確であること」が求められているのに比較して、緩やかな条件と言えます。さらに、「漁業関係法令をはじめ、その他国内規制等に則ったものであること」を記入するための項目も、申請書には存在しません。

シラスウナギの問題はこれで解決するのか

今回の規制緩和がうまく進めば、シラスウナギをめぐる不適切な漁獲や流通の問題は解決するでしょうか。実は、シラスウナギに関しては輸出入の他に、国内における漁獲と流通にも多くの問題があります。シーズンによって大きな違いがありますが、日本国内で漁獲されるシラスウナギの数分の1から半分程度が密漁や無報告など、法規則に違反した漁獲と流通を経ていると考えられます(Kaifu 2019)。密漁は許可を得ずにシラスウナギを漁獲する場合、無報告は許可を得た漁業者が漁獲した数量よりも少なく報告する場合で、どちらも都府県の漁業調整規則に違反します。

密漁に関しては、2023年12月より罰金が最高3,000万円に引き上げられ、その効果により減少することが期待されます。残る問題は無報告の漁獲です。無報告の漁獲が横行すれば漁業管理は困難となり、資源の変動を解析するために必要なデータが得られなくなります。

許可を得ている漁業者が、実際の漁獲量よりも少なく報告を行うインセンティブのひとつとして、「販売価格の差」が考えられます。ウナギ養殖が盛んな県の一部には、県内で漁獲したシラスウナギを、指定業者に販売することを義務付ける規則があります。これらの県において、県内のシラスウナギの流通価格は、全国の市場価格よりも低く設定されます。実際に漁業者に聞き取り調査を行った例では、規則通りに正規ルートへ売った場合はキロあたり120万円、裏のルートに売った場合は160万円ということでした(注9)。苦労してシラスウナギを漁獲した漁業者としては、少しでも高く売れるところに売りたいと考えます。規則を破って指定業者以外にシラスウナギを売った場合、その漁獲量は当然報告されません。指定業者以外へ低価格で販売する規則が、シラスウナギ漁獲量の過小報告を促進しているのです。

県内の指定業者へシラスウナギを売ることを義務付ける規則は、日本と台湾の輸出規制とほぼ同じ構図です。来遊してきたシラスウナギを各県が囲い込もうとして販売ルートを縛り、無報告漁獲の増加とデータ不足という結果を招いています。さらに、この仕組みによって、正直に規則を守るシラスウナギ漁業者は、安い値段でシラスウナギを手放さざるを得ません。現在の規則を緩和するか、またはフェアな規則に作り替えることによって、不透明な流通を減少させ、無報告漁獲を減らし、資源解析に必要とされるデータを得られる状況を作り出すことが必要とされています(注10)。

シラスウナギをめぐる状況は、国際取引の正常化、密漁の厳罰化を通じて、少しずつ正常なものに近づきつつあると、半ば期待を込めながら捉えています。残された大きな問題は、国内における不透明な漁獲と流通です。

- 注9:シラスウナギの値段は正規ルートでも裏ルートでも頻繁に変わります。この例は聞き取りを行った日の状況で、次の日には正規ルートは80万円程度にまで値段が下がったということです。

- 注10:シラスウナギの適切な漁獲と流通を実現するためには、最近制定された「水産流通適正化法」に基づいて、シラスウナギを特定第一種水産動植物に指定し、漁獲証明制度の対象とすることが有効な手段のひとつと考えられます。

ウナギの持続的利用のために今後なすべきこと

今回は、シラスウナギの輸出規制緩和というニュースをテーマとしたため、シラスウナギの漁獲と流通の問題に絞って議論してきました。しかしながら、シラスウナギの漁獲と流通の問題は、ニホンウナギの保全と持続的利用という視点から見た時には、数多くの要素のごく一部に過ぎません。

ニホンウナギの減少要因は、過剰な消費、成育場環境の劣化、海洋環境の変化など、様々な要因が複雑に絡み合っていると考えられています。シラスウナギの問題は、このうち「過剰な消費」に関わるものですが、過剰な消費の問題を解決に導くためには、消費量のコントロールが必要です。養殖に用いるシラスウナギの量をコントロールするために、日本、中国、台湾、韓国が集まって協議をしています。しかし中国が2016年以降参加していないなど、この協議は現在、資源管理のための国際的な枠組みとして機能していません。成育場環境の劣化に対する対応としては、環境省が2014年・2015年と調査を行い、その結果に基づいて「ニホンウナギの生息地保全の考え方」を作成しましたが、その後環境省がウナギに関わったことはほとんどありません。

ニホンウナギの保全と持続的利用というゴールを考えると、道のりは非常に遠いのが現実です。しかしながら日本におけるシラスウナギ輸出規制緩和は、台湾側の対応を待たなければならないという条件があるにせよ、長年の交渉の末に行き着いたひとつの成果と言えます。関係者の方々には、その粘り強い取り組みに敬意を表します。

引用文献

Kaifu K (2019) Challenges in assessments of Japanese eel stock. Marine Policy, 102, 1-4

Pike C, Kaifu K, Crook V, Gollock M, Jacoby D (2020) Anguilla japonica. the IUCN Red List of Threatened Species 2020

追記(2021年1月15日)

注5にある「過去の記事」をご覧になった方には、輸出制限の撤廃に対して「賛成できません」と書いた過去の記事の内容との齟齬を感じる場合もあり得ると思い、簡単に説明します。「過去の記事」を書いた時点では、撤廃そのものは必要だが、「輸出制限を撤廃した後にどのような取引規則に移行するのか明らかにされていない」ことから、撤廃の議論を早急に進めることに対して反対する立場でした。すでに方針が示されていることから、撤廃という方針、その後の取引ルールの方針の双方を考慮した上で、「ひとつの成果」と結論づけたのが今回の記事になります。