2018年漁期 シラスウナギ採捕量の減少について

その7 行政と政治の責任

中央大学 海部健三

国際自然保護連合(IUCN) 種の保存委員会ウナギ属魚類専門家グループ

要約

- シラスウナギの漁獲枠は過大で実質的には取り放題にもかかわらず、水産庁は『シラスウナギは管理できている』と主張。

- 科学的な消費上限の算出を困難にしているにもかかわらず、水産庁は『闇流通はシラス高騰につながるものの、資源管理とは別問題』と主張。

- 水産庁は優先順位が低く、科学的根拠に乏しい「石倉カゴ」の設置を推進。

- 高知県と鹿児島県は、持続的利用とは正反対の方向に向かう、シラスウナギ漁期の延長を決定。

- ウナギ問題は水産行政の対応能力を超えており、政治によるリソースの提供が欠かせない。

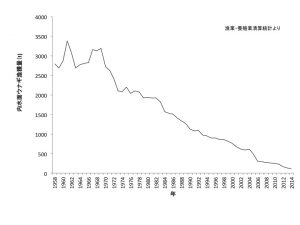

農林水産省の統計によれば、国内の河川や湖沼におけるニホンウナギの漁獲量は、1960年代には3,000トンを超える年もありましたが、2015年には68トンにまで減少しています。このような状況を受け、2013年2月に環境省が、ついで2014年6月にIUCN(国際自然保護連合)が、相次いで本種を絶滅危惧種に区分したことを発表しています(環境省 2015; Jacoby & Gollock 2014)。ニホンウナギの資源管理について、漁業を管轄する水産庁の責任が問われる場合が多くみられます。現在の状況を確認し、行政と政治の責任について、改めて考えます。

水産庁の現状:池入れ量制限

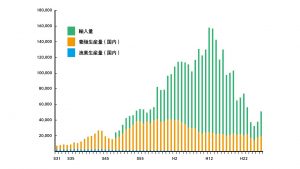

ニホンウナギの養殖を行なっている主要な国と地域である日本、中国、韓国、台湾は、養殖に用いるシラスウナギの量(池入れ量)を制限する合意を結び、2015年より「池入れ数量管理」を実施しています(過去の記事)。4カ国・地域が全体で利用する、シラスウナギ池入れ量の総計の上限は78.8トンと定められていますが、実際の池入れ量は37.8トン(2015年漁期)、40.8トン(2016年漁期)、50.5トン(2017年漁期)であり、それぞれ上限の48.0%、51.8%、64.1%にとどまっています(2017年魚期については3月31日までの数値)。池入れ量の上限値は、実際に池入れされているシラスウナギの量に対して、明らかに過剰であり、実質的には取り放題に近い状態が放置されています。

これに対して、池入れ量制限の導入を主導した水産庁は、『この仕組みで過剰な採捕は防げており、取り過ぎたから減ったという指摘は当たらない。シラスウナギは管理できている』と述べています(東京新聞2018年1月30日)。過去の記事でも指摘したように、現在の池入れ量制限は、近年でも稀なシラスウナギ豊漁の年を基準としており、さらに、この年には池入れ量制限を見越した過剰報告も疑われています(毎日新聞2018年2月22日)。そのような状況でも『シラスウナギは管理できている』と言えるとすれば、一般社会と水産庁で『管理』という言葉の定義が大きく異なる、ということなのかもしれません。

水産庁の現状:シラスウナギの密漁と密売

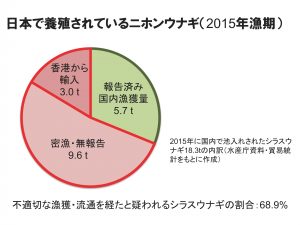

『シラスウナギは管理できている』と水産庁は主張します。しかしながら、以前の記事などでも指摘したように、国内の養殖場で養殖されているニホンウナギのうち、およそ半分が密漁や密売などの不法行為を経ています。この問題について水産庁は、2016年10月12日に開催された自民党水産部会において、『闇流通はシラス高騰につながるものの、資源管理とは別問題。闇流通のシラスも、最終的には養殖池に入る』と発言しました(みなと新聞2016年10月17日)。シラスウナギの国内漁獲において、密漁や密売が横行している現状について、国会議員や関係者からの質問や意見に対する回答です。

密漁や密売が資源管理とは無関係とは、いったいどのような理屈でしょうか。密漁、密売を経たシラスウナギであっても、最終的には養殖池に入る、つまり、スペインのバスク地方のようにシラスウナギそのものとして消費されることはないため、池入れ量を管理すれば、間接的にシラスウナギの漁獲量を管理することが可能である、というのが、水産庁の考え方です。

しかし、この説明には重要な視点が欠落しています。資源を管理して、持続的に利用するためには、(1)持続可能な消費上限を設けること、(2)消費上限を遵守すること、の双方が必要です。水産庁のロジックはこのうち(2)の消費上限のみに関する言及であり、(1)の持続可能な消費上限の設定については、おそらく意識的に無視しています。ニホンウナギに関しては、すでに述べたように、池入れ量上限は漁獲可能な量に対して過剰であり、実質的に取り放題の状態です。

ニホンウナギでは持続可能な消費上限の設定ができない理由は、資源量に関するデータの不足にあります。マグロ類のように、漁業に関するデータが豊富で、漁業から独立した科学的なモニタリングが行われている魚種では、科学的な知見に基づいた消費上限の設定が可能です。資源量動態の指標としては、一般的に、漁業者あたり、操業時間・回数あたりの漁獲量であるCPUE(Catch per Unit of Effort)が用いられます。CPUEの算出には、漁獲量と漁獲努力量のデータが必要になりますが、ニホンウナギのシラスウナギの場合、国内漁獲量の半分は密漁や密売で、報告されることはありません。漁獲努力量は一切わからず、間接的に求めた漁獲量そのものでさえも、どこまで信頼できるのか、疑わしいところです。このようなデータに基づき、ニホンウナギの資源量動態を求めることは困難です。このため、科学的な知見に基づいたシラスウナギの池入れ量の上限値を設定することができず、78.8トンという、現実の漁獲量を大きく超える上限値が、そのまま放置されているのです。

自民党水産部会における水産庁の主張『闇流通はシラス高騰につながるものの、資源管理とは別問題』は論理的に誤っており、実際には、シラスウナギの密漁と密売は、資源量解析と消費上限の算出を困難にすることを通じて、資源管理を困難にしています。ただし、そのような状況にあっても水産庁は『シラスウナギは管理できている』と述べていますので、前述のように、水産庁が使用する言葉が一般社会の定義とは大きく異なる可能性は、十分に想定する必要があります。例えば、一般社会で「管理できている」と言えば「管理が成功している」ことを指しますが、水産庁では同じ言葉が「管理を目的とした規則が施行されている」「管理しようと努力をしている」という意味で使われている可能性が考えられます。

水産庁の現状:石倉カゴ

シラスウナギ漁だけでなく、生息環境の回復を目指した取り組みにも問題があります。堰やダムなどによる遡上の阻害を解消し、生息可能な水域面積を拡大することの重要性が、既に環境省や水産庁の調査で明らかにされています(環境省 2015 & 2016)。堰やダムがニホンウナギの遡上を阻害し、利用可能な生息域が狭まることで、個体間の競争が激化し、生残率が低下することは、生態学の基本的な法則に沿ったシナリオです。

遡上が困難な水域について局所環境の回復を進めても、ニホンウナギの個体群サイズを回復させる効果は期待できません。堰やダムによる遡上の阻害を解消することが、本種の生息域を回復する上での最重要課題であることは、すでに水産庁や国交省も参加し、環境省がまとめた「ニホンウナギの生息地保全の考え方」(環境省 2017)で明らかにされています。

それにもかかわらず水産庁は、優先順位の低い局所環境の回復の中でも、科学的根拠の非常に乏しい「石倉カゴ」の設置を推進しています。水産庁が実施している「鰻生息環境改善支援事業」では、『国内のニホンウナギの生息環境改善のため、ニホンウナギの住み処となるとともに、餌となる生物(エビ類等)を増やす効果が期待されている石倉増殖礁等の構造物の設置及び維持・管理を行う』(水産庁平成29年度鰻供給安定化事業に係る公募要領)とされています。

石倉カゴの設置がニホンウナギを増大させるのであれば、少なくとも、隠れ場所の不足がニホンウナギの再生産を阻害している必要があります。しかし、環境省が行なった調査(環境省 2015 & 2016)では、そのような結果は得られていません。詳しくは過去の記事をご覧ください。「石倉カゴ」がニホンウナギの再生産を促進するという、科学的な根拠は一切存在しないにもかかわらず、より優先順位が高いことが明らかな遡上の阻害の解消よりも優先的に、「石倉カゴ」の設置が進められています。

石倉カゴの設置そのものではなく、最終的には石積み護岸を復活させることが目的なのだ、という説明を耳にすることもありますが、理屈は同じです。ニホンウナギの隠れ場所は石の隙間に限られているわけではなく、砂や泥に穴を掘ることも可能です。なぜ、石の隙間を人工的に作ってやる必要があるのでしょうか。「石倉カゴ」を推進する方々と、このようにニホンウナギの生態を説明しながらお話ししていくと、「三面コンクリートよりも石倉カゴの方が良いでしょう」という極端な比較に至ります。両岸と川底をコンクリートで固めた場所に石倉カゴを置いただけで問題は解決するでしょうか。落ち着いて考えれば、答えは明白です。隠れ場所が不足しているという事実が全く報告されていないにもかかわらず、「石倉カゴ」の設置に貴重な時間と予算を割くほどの重要性があるのか、真剣に考える必要があります。

都府県行政の現状:シラスウナギ漁期延長

今期のシラスウナギ漁獲量の激減を受け、高知県と鹿児島県はシラスウナギの漁期を延長しました。水産庁の指導により、一般的には4月末までとされている漁期を、両県は資源保護を目的として、自主的に短くしていました。「資源保護」という目的で漁期を短くしていたにもかかわらず、稚魚の来遊量が激減している状況にあって、稚魚に対する漁獲圧を高める決定を下したのです。持続的利用とは正反対の方向へ向かう、誤った判断と言わざるを得ません。

高知県の担当者は「今シーズンは非常事態で、県内のウナギ養殖業者の経営なども考慮して延長を決めた」(日本経済新聞2018年2月28日)、鹿児島県の担当者は「ウナギの養殖業の経営に深刻な影響が心配されるため、漁期の延長を判断した」(NHK2018年3月110日)、と述べています。業界は、長期的には自らの首を絞めることになることを理解しつつも、短期的な利益を優先し、行政に対して漁期の延長を求めたのでしょう。そのような要求に対して、県行政が長期的な視野を持って強いリーダーシップを発揮できなかった結果、漁期延長という誤った判断に至ったと想像されます。

行政の限界

水産庁は、漁獲可能な量の倍の池入れ上限を設定し、事実上取り放題の状況を放置しながらも『シラスウナギは管理できている』と述べています。また、適切な池入れ上限が設定できない理由が密漁、密売にも起因するデータ不足であることが明らかであるにもかかわらず『闇流通はシラス高騰につながるものの、資源管理とは別問題』と言い切り、さらには、優先順位が低く、科学的根拠の乏しい「石倉カゴ」の設置を推進しています。県行政では、高知県と鹿児島県が持続的利用に真っ向から反するシラスウウナギの漁期延長に踏み切りました。

ウナギをめぐる問題に関して、国家及び県単位の水産行政が適切に機能していないのは明らかです。どのような理由が、その背景にあるのでしょうか。水産行政に関わる人間がそろって極悪人で、業界からの賄賂を懐に入れ、ニホンウナギを絶滅に追い込むことに至上の喜びを感じているという状況は、どう考えてもあり得ないことです。私の知る限り水産行政の方々は、ウナギの問題に対して適切に対応したい、可能であれば持続的な利用を実現したい、と考えています。

水産行政がウナギの問題に対して、適切に対応していないように見える理由は、リソースの欠如にあると考えられます。「リソース」とはこの場合、資金、時間、人員、法規則など、問題に対処するために必要な、あらゆる資源を想定しています。簡単に言えば、資金や能力が不足しているため、行政だけでは問題を解決できない状況にあるのです。

例えばシラスウナギの問題に関して、『シラスウナギは管理できている』『闇流通はシラス高騰につながるものの、資源管理とは別問題』といった水産庁の発言は、解決すべき問題の重要性を無視、または軽視するものです。行政は、決まったリソースで仕事をしています。問題の重要性を認めたら、対処せざるを得ませんが、新しい問題に対処するためには、新しいリソースが必要です。そこで、リソースを含む現在の状況を鑑みながら、「解決すべき問題かどうか」について、慎重に言及することになるでしょう。極端な場合、解決可能な状況になるまで、問題の重要性を認めないかも知れません。

一方で、優先順位が低く、科学的根拠に乏しい「石倉カゴ」の設置が進められている理由については、ウナギの生態や、世界的な保全の動きを水産庁が把握できていないことが要因だと思われます。例えば、堰やダムによる遡上の阻害の解消について、水産庁が全く取り組んでいないわけではなく、簡易的な魚道の開発を調査事業によって進めています。しかしながら、国家予算をかけて5年間行われた調査事業によって「開発」されたものは、英国のウナギ魚道ガイドラインに紹介されている魚道とほぼ同じものでした。すでに実用化されているウナギ用簡易魚道の存在を知らずに、独自で開発事業を進めてしまった結果です。同様に、担当者の科学的知識の欠落が、「石倉カゴ」の設置という、誤った対策が進められる背景であったと想像されます。水産行政の科学的知識の欠落は、科学的な知見に基づいて問題を解決しようとする姿勢が欠けている、という根本的な問題も関係しますが、おそらくは主に、人員というリソースの不足に起因していると考えられます。人員が十分にそろっていなければ、科学的な知識や他国における保全の動きを把握することは不可能です。これは水産庁だけでなく、調査研究を担当し、水産庁に科学的な助言を行う国立水産研究・教育機構にも言えることです。

高知県と鹿児島県におけるシラスウナギの漁期延長という誤った判断は、行政のリーダーシップの欠如に起因していると考えられます。業界の将来を考えれば漁期延長はありえない判断ですが、相手を説得することが難しかったのでしょう。常に業界の方が強い立場にある状況は、法規則など、適切なリーダーシップを発揮するために必要なリソースが不足していることを示しています。

政治は適切に対応してきたのか

ニホンウナギの持続的利用が適切に進んでいないことについて、漁業を管理する水産行政を批判することは容易いことです。しかし、問題の根幹は水産行政にあるのでしょうか。私は、問題の根っこは、行政が適切な対応を果たすために必要なリソースが不足していることではないか、と考えています。

行政がウナギの問題に正面から取組むためには、予算や人員、法整備といったリソースの提供が欠かせません。リソースを提供できるのは、政治の力です。つまり、ウナギ問題の解決には政治の力が欠かせないのです。そもそもウナギの問題は、漁業管理、生息環境の回復、密漁や密売など違法行為の監視といった、多様な要素を含んでおり、水産行政が対応可能な範囲を超えていることは明らかです。

それにもかかわらず、これまでウナギの問題で、政治の不作為が問題視された例を、ほとんど目にしたことがありません。行政が対応できていない問題があるとすれば、それは、行政が適切に動ける状況を作り出していない、政治の責任であると考えるべきではないでしょうか。例えば養殖業に関わる議員団体としては「養鰻振興議員の会」があり、川や湖の漁業や環境に関しては「内水面振興議員連盟」があります。また、与党には「自民党水産部会」があり、それぞれニホンウナギの漁業や養殖、生息環境である河川や湖沼、沿岸域の環境に関する議論を行なっているはずです。ウナギの養殖を許可制にした内水面漁業振興法の成立など、これまで成果がないわけではありません。しかし、この法律の施行によって、多々あるウナギの問題のうちどれが解決されたのか、と考えてみましょう。シラスウナギは実質的に取り放題であり、密漁と密売が横行し、生息環境の回復は進んでいません、つまり、法律の施行前後で、状況はあまり変わっていないのです。

政治はこれまで、ウナギの問題に対して適切に対応してきたのでしょうか。私は、そうは思いません。おそらく現在の政治にとって、「ウナギの保全と持続的利用」という問題は、まだまだ優先順位が低いのでしょう。行政がウナギの問題に適切に取り組むには、政治によるリソースの提供が欠かせません。そして、政治がウナギの問題に取り組むには、社会におけるこの問題の優先順位を上げる必要があります。社会におけるウナギの問題の優先順位を上げるのは、消費者の声です。この件については次回「ウナギに関わる業者と消費者の責任」で議論します。

引用文献

Jacoby D, Gollock M (2014) Anguilla japonica. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3

環境省 (2015a)「レッドデータブック2014−絶滅のおそれのある野生生物−4汽水・淡水魚類」ぎょうせい.東京

環境省(2015b)「平成26年度ニホンウナギ保全方策検討委託業務」

環境省(2016)「平成27年度ニホンウナギ保全方策検討委託業務」

環境省(2017)「ニホンウナギの生息地保全の考え方」

次回は「2018年漁期 シラスウナギ採捕量の減少について その8:ウナギに関わる業者と消費者の責任」を3月26日の月曜日に公開する予定です。なお、ニホンウナギの基礎知識については、「ウナギレポート」をご覧ください。行政に関わる筆者の考え方については、過去の記事「リソースとエフォート:ウナギ漁業管理問題をめぐる行政と研究者の「論争」から考えたこと」をご覧ください。

「2018年漁期 シラスウナギ採捕量の減少について」連載予定(タイトルは仮のものです)

序:「歴史的不漁」をどのように捉えるべきか(公開済み)

1:ニホンウナギ個体群の「減少」 〜基本とすべきは予防原則、重要な視点はアリー効果〜(公開済み)

2:喫緊の課題は適切な消費量上限の設定(公開済み)

3:生息環境の回復 〜「石倉カゴ」はウナギを救うのか?〜(公開済み)

4:ニホンウナギの保全と持続的利用を進めるための法的根拠(公開済み)

5:より効果的なウナギの放流とは(公開済み)

6:新しいシラスウナギ流通(公開済み)

7:行政と政治の責任(公開済み)

8:ウナギに関わる業者と消費者の責任(3月26日)

9:まとめ 研究者の責任(4月2日)