2018年漁期 シラスウナギ採捕量の減少について

その2:喫緊の課題は適切な消費量上限の設定

中央大学 海部健三

要約

- ニホンウナギを持続的に利用するためには、利用速度を低減し、再生産速度を増大させることが必要。

- 利用速度の低減は漁獲量制限によって、再生産速度の増大は生息環境の回復によって実現することが可能。より短期的な効果が期待できるのは、漁獲量の制限による利用速度の低減。

- 養殖に利用するシラスウナギの上限(池入れ量の上限値)は、実際の採捕量と比較して過剰。早急に削減するとともに、科学的知見に基づいて池入れ量上限を設定するシステムを確立するためのロードマップの策定が必要。

- 完全養殖技術の商業的応用が実現されても、適切な池入れ量の上限値が設定されなければ、シラスウナギ採捕量の削減は期待できない。

- 天然ウナギについても、産卵回遊に向かう晩秋から冬にかけて、国内のウナギ漁を制限すべき。春から夏にかけて行われるウナギ漁については、禁漁区の設定が有効と考えられる。

養殖ウナギも天然ウナギ

現在日本で消費されているウナギのほとんどは養殖された個体であり、河川や湖沼、沿岸域で捕獲されたいわゆる「天然ウナギ(放流個体を含む)」は、消費量の1%未満に過ぎません。しかしながら、ウナギを卵から育てる技術は商業的な利用が実現していないため、「養殖ウナギ」とは、海洋で産み出された卵から孵化して、沿岸域までたどりついたウナギの子供(シラスウナギ)を捕獲し、養殖場で育てたものです。つまり、消費される全てのウナギは、元を正せば「天然ウナギ」なのです。

再生産資源を持続的に利用するために必要なこと

経済学者のハーマン・E・デイリーは、再生可能な資源の利用速度は、その資源の再生産速度を超えてはならない、としています。ニホンウナギは、天然の、再生可能な資源です。このため、再生産速度を超えて利用されれば、資源量は減少します。現在ニホンウナギが減少しているとすれば、それは、ニホンウナギの再生産速度を、利用速度が上回っているということです。このため、ニホンウナギを持続的に利用するためには、利用速度を低減させ、再生産速度を増大させる必要があります。ウナギの場合、利用速度の低減は、漁獲量の削減によって実現できます。また、再生産速度の増大は、生息環境の回復を通じて実現することが可能です。今回の記事では、これらのうち、漁獲量の削減について議論します。生息環境の回復については2月12日の記事で議論する予定です。漁獲量の削減と生息環境の回復のほか、放流という対策も存在します。放流については、2月26日の記事で議論します。

ウナギの消費量を制限するシステム「池入れ数量管理」

ニホンウナギでは、「池入れ数量管理」というシステムを通じて、間接的に漁獲量の管理が行われています。養殖を目的として養殖池に入れられるシラスウナギの量を池入れ量と言いますが、その量を管理するシステムが「池入れ数量管理」です。シラスウナギの採捕は津々浦々で小規模に行われるため、監視が難しいのが現状です。東アジアではスペインのバスク地方のようにシラスウナギを食する習慣がないため、採捕されたシラスウナギは全て、養殖場へ入ります。養殖場は所在が明らかであり、シラスウナギ採捕者と比較すると数も少ないため、管理が容易であると考えられます。このような考え方に基づき、間接的な管理手法である「池入れ数量管理」が導入されました。

ニホンウナギの養殖を行なっている主要な国と地域である日本、中国、韓国、台湾がシラスウナギの池入れ量を制限する合意を結び、2015年より「池入れ数量管理」は実施されました。4カ国・地域が全体で利用する、シラスウナギ池入れ量の総計の上限値と、各国の割当が定められています。日本では、国の割当をさらに各都府県、養殖場にまで配分しました。日本の養殖場に配分された池入れ量割当は売買することも認められており、ITQ(Individual Transferable Quota; 譲渡性個別割当)方式とも呼べる制度となっています。

養殖業界の方から聞いた情報では、池入れ量割当は1キロ当たり100万円程度で取引されているということです。日本において、池入れ量割当は実績をベースに無償で配分されました。なぜオークション形式など経済的な効率を考慮した手法ではなく、新規参入を阻みやすい実績ベースの配分が行われたのか、また、譲渡が認められることによって資産価値を持つことが明らかであったにも関わらず、なぜ池入れ量割当が無償で配分されたのか、日本における池入れ量割当配分の経緯については、今後、明らかにされる必要があるでしょう。

現状の「池入れ数量管理」は、利用速度を低減する効果を持たない

4カ国・地域の池入れ総量の上限は78.8トンですが、実際の池入れ量は2015年漁期(2014年末から2015年前半)が37.8トン、2016年漁期が40.8トン、2017年漁期が50.5トンと、それぞれ上限の48.0%、51.8%、64.1%にとどまっています(2017年魚期については3月31日までの数値)(うなぎの国際的資源保護・管理に係る第10回非公式協議に関する共同プレスリリース添付資料)。池入れ量の上限値は、実際に池入れされているシラスウナギの量に対して、明らかに過剰です。

現状の「池入れ数量管理」は、ニホンウナギの利用速度を低減させる効果を持たず、従って本種の保全と持続的利用に貢献していません。早急に池入れ量の総計78.8トンを削減し、利用速度を低減させる必要があります。始めに手をつけるべきは、利用されていない池入れ量割当の削減です。各国の池入れ量を見ると、日本と韓国では割当の9割程度の池入れが行われていますが、中国と台湾は半分も池入れされていません。これら、不要な割当は即座に失効させるべきです。

ただし、池入れ数量管理について話し合う「ウナギの国際的資源保護・管理に係る非公式協議」は困難を抱えており、特に、最大の池入れ量が割当られている中国が2015年以降、この協議に参加していません。東アジア全域に分布するニホンウナギは共通の産卵集団を有するため、東アジア全体で資源管理を進める必要があります。ニホンウナギの資源管理という視点で見たとき、4カ国・地域の協力関係をより一層深めていくことが必要とされています。

科学的な知見に基づいた池入れ量上限値の設定へ向けて

現実と大きくかけ離れた池入れ量上限値(78.8トン)が設定されている理由のひとつに、上限値決定の過程に科学的な知見が一切用いられなかったことが挙げられます。科学的な知見に基づいて上限値を設定しようとすれば、養殖場のシラスウナギ需要を満たせなくなり、「池入れ数量管理」の導入に反対する業界や国・地域が現れる恐れが生じます。このため合意形成を優先して、科学的な知見を導入しなかったと想像されます。現在のニホンウナギに関する科学的知見は、持続的な利用を実現できる消費量の上限を特定できるレベルにはありません。野生生物の個体群動態は不確実性が高いため、将来研究が進んだとしても、確実に持続可能な消費上限を特定することは不可能でしょう。しかし、科学的知見の不足を考慮したとても、池入れ量の上限値の設定において、その時点において入手可能な科学的知見さえも考慮されなかったことは、大きな問題です。

78.8トンという上限値は、近年ではシラスウナギ採捕量が多かった2014年漁期の採捕量を基準に、その2割減と定められました。基準とされる2014年漁期の採捕量が過剰報告された疑いも報道されていますが(東洋経済2018年1月30日記事)、これらシラスウナギの採捕と流通に関する問題については、3月5日の記事で議論する予定です。何れにせよ、現状のままではせっかく整備された「池入れ数量管理」は形式だけのものに終わり、適切な資源管理に結びつきません。早急に、科学的知見に基づいた池入れ量上限値の設定に向け、ロードマップを策定する必要があります。

完全養殖でシラスウナギ採捕量は減少するのか?

ニホンウナギを含むウナギ属魚類全種について、人工飼育下で産卵した卵から孵化したシラスウナギ(人工種苗)を養殖する技術、いわゆる「完全養殖技術」は商業化されていません。最も研究が進んでいるニホンウナギでは、2010年に水産総合研究センター(現 水産研究・教育機構)によって、人工飼育化で孵化から産卵まで、生活史を完結できるようになりました。将来、人工種苗生産技術が商業的に応用され、「完全養殖ウナギ」が市場に出回る日が来る可能性は十分にあります。その時、天然のシラスウナギを採捕する必要はなくなり、ニホンウナギの持続的利用が実現するのでしょうか。

クロマグロは、ウナギと同じように人工種苗の生産が難しく、天然の幼魚を捕獲し、飼育下で餌を与えて成長させる手法がとられてきました。クロマグロの人工種苗生産は、ウナギに先駆けて2002年に成功し、人工種苗を利用した養殖マグロ(いわゆる「完全養殖マグロ」)の出荷も始まっています。松野ら(2010)は、人工種苗を用いた完全養殖クロマグロの経済的可能性について、以下のように述べています。『太平洋海域のクロマグロ漁獲に新たな規制が導入されると、養殖源魚の入手コストが上昇するとともにクロマグロ価格も上昇するため、完全養殖マグロの畜養マグロに対する競争力が大きく改善すると見込まれる』。この結論は、「クロマグロ漁獲に新たな規制が導入されない場合、完全養殖マグロの競争力が大きく改善する可能性は低い」と解釈できます。クロマグロでも、ウナギと同様に人工種苗が渇望されながら、開発には長い年月を要しました。飼育下で孵化した個体を正常に育てることにさまざまな困難が伴うことがその理由であり、健康な種苗を安価に生産することは、現在でも容易ではありません。つまり、クロマグロの人工種苗は費用対効果において天然種苗に劣っており、人工種苗が天然種苗に置き換わることは、容易ではないのです。

ニホンウナギについても、クロマグロと同じ未来が想像されます。今後技術の革新が進み、ニホンウナギ人工種苗の商業的利用が可能になったとしても、費用対効果の面で人工種苗が天然種苗を凌駕する日は、さらにずっと後になるか、場合によっては永久にやって来ないかもしれません。完全養殖技術によって生産される人工種苗が商業的に応用されたとしても、費用対効果の面で天然種苗に劣ることが予測されます。ニホンウナギ人工種苗の商業的応用に、天然種苗(シラスウナギ)の採捕量を削減する効果を期待することは難しい状況です。

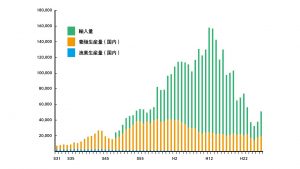

国内のウナギ消費量(ニホンウナギ以外のウナギ属魚類を含む)は、平成12年(2000年)には年間15万トンを超えていましたが、現在は5万トン前後です。消費量の減少は、需要の縮小よりもむしろ、ヨーロッパウナギのシラスウナギ供給の減少による、中国からのウナギ輸入量の減少に起因していると考えられます。ウナギに対する潜在的な需要が巨大であり、供給が不足している現状を考えると、人工種苗は、天然種苗の供給不足を補う役割を果たすことはできても、天然種苗に置き換わるとは考えられません。

「鰻蒲焼味の○○」など、ウナギの代替品についても同じことが言えるのではないでしょうか。代替品は、あくまで満たされない需要を補完するものであり、積極的に消費を削減する効果を発揮するものではありません。このため、完全養殖技術と同じように、代替品の開発が、ニホンウナギの保全と持続的利用に貢献する、とは考えられません。しかしながら、厳格な池入れ量上限値の設定と運用の結果、天然種苗が不足し、ウナギの価格が上昇した場合は、完全養殖の技術や代替品が、不足した供給の補填という形で、社会に貢献できるでしょう。

天然ウナギの漁獲に対する対策も必要

現在、国内で消費されているウナギのほとんどはシラスウナギとして捕獲され、養殖されたウナギであるため、利用速度の低減に関しては、どうしてもシラスウナギの採捕に注目が集まります。しかし、河川や沿岸域に生息するいわゆる「天然ウナギ」の漁獲を制限することも、同時に重要です。ニホンウナギは外洋で産卵し、海流を流されてきたシラスウナギは、成育場である東アジアの沿岸域に進入します。「黄ウナギ」と呼ばれる10年程度の成育期を過ごした後、成熟を開始すると体色が変化し、「銀ウナギ」と呼ばれるようになります。銀ウナギは10月から12月ごろに河川や沿岸域を離れ、マリアナ諸島西方の産卵場へと向かいます。

野生生物の保全と持続的利用のためには、再生産に参加する可能性の高い個体を守ることが重要です。一般的には成熟した個体の保全を考えることになりますが、ウナギについては、漁獲対象となる生活史ステージのうち、最も成熟の進んだ銀ウナギを優先して保全すべきです。現在6つの県で、産卵へ向かう銀ウナギの保護を目的として、秋から冬にかけて、天然ウナギの禁漁期間を設けています。これら6県の他に、この季節のウナギ漁を自粛する呼びかけや買取放流に取り組んでいる都県もありますが、ニホンウナギの状況を考慮すると、銀ウナギが産卵へ向かう秋から冬にかけて、天然ウナギの捕獲は全国で禁止すべきです。ただし、銀ウナギは消化管が縮小し、餌を食べなくなるためため、釣りや延縄など、餌を用いて黄ウナギを選択的に捕獲する漁法については、例外的に認めるという考え方もあり得ます。

成育期である黄ウナギについても、将来の産卵個体として保全策を進める必要があります。シラスウナギのような量的な制限を設けるのが理想的ですが、現実的には全国の無数の河川において、ウナギの漁獲量を管理することは困難です。管理コストの問題で量的な制限を実施できない場合は、禁漁区の設定が有効と考えられます。漁獲量で制限する場合、漁獲量を管理するために多大なコストがかかります。しかし、禁漁区を設定できれば、操業を行うだけで、規則に違反していることは明白です。現在、河川や沿岸域の漁業者は減少しています。まずは今以上にウナギへの漁獲圧が高まらないよう、ウナギ漁が行われていない河川や水域において、ウナギの禁漁区を定めることを検討すべきでしょう。

引用文献

松野功平, 原田幸子, 多田稔 (2011) 「クロマグロの需給動向と完全養殖技術の経済的可能性」 近畿大学農学部紀要, 43, 1-6.

今後の予定

次回は「2018年漁期 シラスウナギ採捕量の減少について その3:生息環境の回復 〜「石倉カゴ」はウナギを救うのか?〜」を2月12日の月曜日に公開する予定です。なお、ニホンウナギの基礎知識については、「ウナギレポート」をご覧ください。

「2018年漁期 シラスウナギ採捕量の減少について」連載予定(タイトルは仮のものです)

序:「歴史的不漁」をどのように捉えるべきか(公開済み)

1:ニホンウナギ個体群の「減少」 〜基本とすべきは予防原則、重要な視点はアリー効果〜(公開済み)

2:喫緊の課題は適切な消費量上限の設定(公開済み)

3:生息環境の回復 〜「石倉カゴ」はウナギを救うのか?〜(2月12日)

4:ニホンウナギの保全と持続的利用を進めるための法的根拠(2月19日)

5:より効果的な放流とは(2月26日)

6:新しいシラスウナギ流通(3月5日)

7:TBD(3月12日)

8:TBD(3月19日)

9:まとめ(3月26日)